München – 12. bis 14. Oktober 2023

PARIS

WIEN

JASENOVAC

SARAJEVO

BERLIN

Der Zweite Weltkrieg in München – im Spannungsfeld von Geschichte und Erinnerung

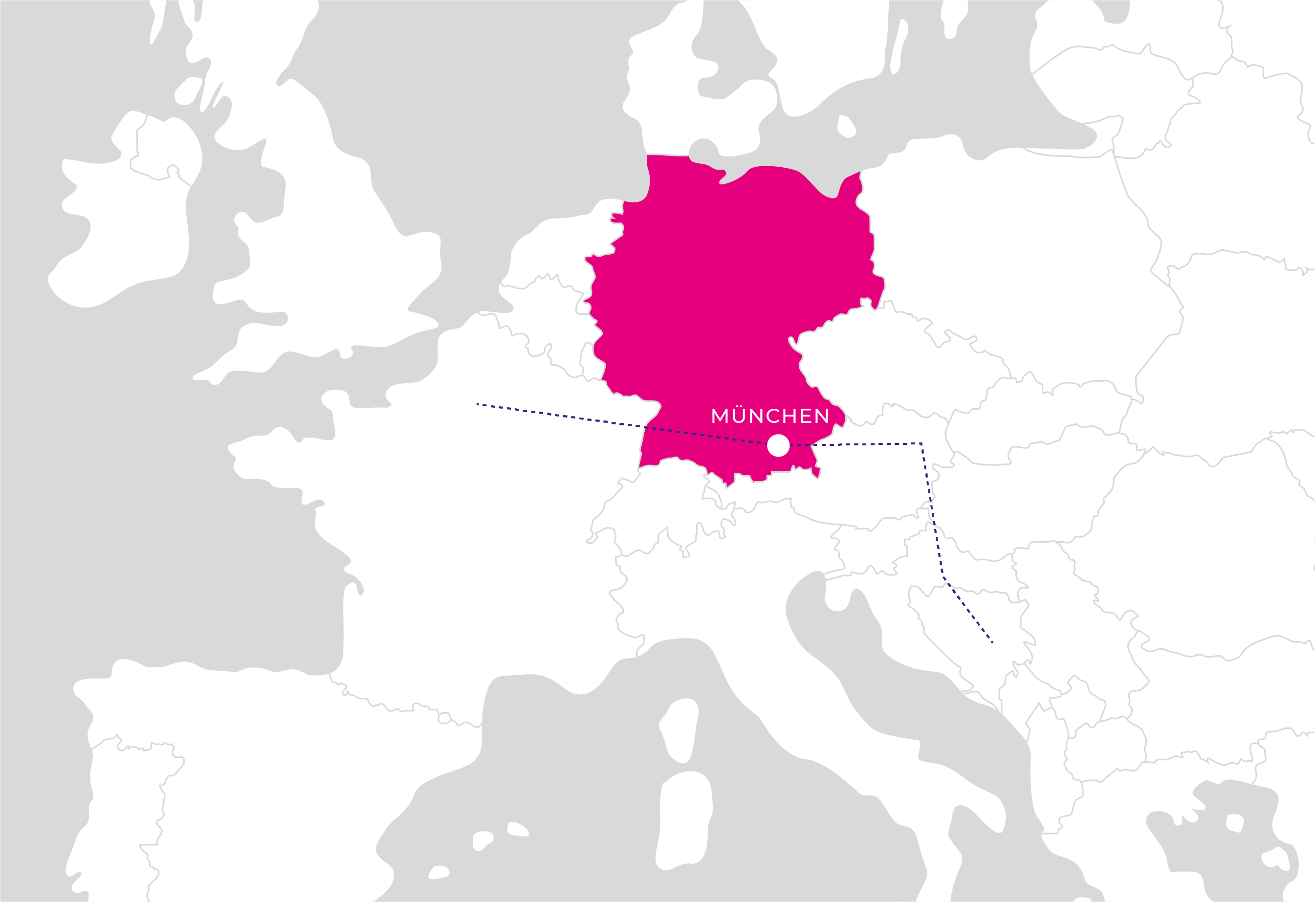

Nachdem wir zunächst in Versailles und Paris über den Ersten Weltkrieg gesprochen und historische Orte besucht hatten, fuhren wir auf unserer Reise durch Europa und seine Geschichte weiter nach München. Dort setzten wir uns mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander. Wir trafen am vierten Tag unserer Reise dort ein und haben erfahren, welchen besonderen Stellenwert München in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges hat.

Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Stadt die Vorboten des Faschismus, der Europa bald darauf in den Abgrund reißen sollte. Dort entstand auch die Deutsche Arbeiterpartei (DAP), der sich Adolf Hitler anschloss und die er sich zu eigen machte. Sie wurde schon bald zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). 1923 unternahm Hitler, der durch den Erfolg seiner Partei unter wohlhabenden und hochrangigen Militärangehörigen Auftrieb erhielt, einen Putschversuch. Ziel war es, die Macht in der bayerischen Landeshauptstadt an sich zu reißen, anschließend nach Berlin zu marschieren und dort die Regierung zu stürzen. Obwohl der Putsch fehlschlug, tat dies seinem Aufstieg keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Nach Verbüßung eines Drittels seiner Haftstrafe kehrte Hitler gestärkt zurück: mit nützlichen Verbindungen und noch mehr Rückhalt in München und im übrigen Bayern. Die Haftstrafe nutzte Hitler dazu, seine Ideologie weiterzuentwickeln und im Buch „Mein Kampf“ festzuhalten. München war der Ausgangspunkt von Hitlers Aufstieg, hier hatte er Zugang zu den Medien und bekam finanzielle Unterstützung.

Die Stadt hat sich lange schwer getan, mit dieser Geschichte umzugehen. Deshalb war es ein wichtiger Teil unserer Reise, München und seine Vergangenheit über beispielsweise einen Besuch des NS-Dokumentationszentrums zu erkunden. Die Teilnehmenden sollten verstehen, was dort passiert ist und warum. Sie sollten mehr über die Last der Geschichte erfahren, über die Bedeutung von Erinnerungsorten und darüber, wie zukünftige Generationen informiert werden können.

Junge Menschen erstellen einen gemeinsamen Zeitstrahl über den Zweiten Weltkrieg.

Photos of the Munich Documentation Center exhibition

Geschichte lernen

Das NS-Dokumentationszentrum war für die Teilnehmenden aus Deutschland, Frankreich und Bosnien ein Meilenstein in Bezug auf ihre Kenntnisse über diesen Teil der deutschen Geschichte. Nach ein paar Stunden im Dokumentationszentrum und dem Besuch der Ausstellungen mit Zeitzeug:innenberichten, Fotos, persönlichen Briefen, offiziellen Dokumenten, Propagandaplakaten und Zeitungen tauschten sich die Teilnehmenden über aus. Sie waren überrascht von der Rolle Münchens im Zweiten Weltkrieg, betroffen von den Zeitzeug:innenberichten, interessiert am deutschen Widerstand und seine Akteur:innen, lernten die Stellung der Frauen in der Gesellschaft im Nationalsozialismus kennen und begrüßten die Vielfalt der Informationen und Quellen. In der Nachbereitung konnten sie sich auch über ihre Gefühle austauschen.

Soziale und interkulturelle Erfahrungen

Im zweiten Teil unseres Aufenthaltes in München trafen wir die Theatergruppe „Time Busters“ vom Theaterlabor Neuperlach. Während wir uns in Frankreich und im NS-Dokumentationszentrum über Dokumente, Bücher und Denkmäler der Geschichte angenähert hatten, wollten wir durch die Begegnung mit den Time Busters emotional an Geschichte herangehen. Das Theaterlabor Neuperlach ist ein kreativer und experimenteller Ableger der Münchner Kammerspiele außerhalb des Stadtzentrums. Dort kommen Künstler:innen, Nachbar:innen und junge Menschen über Darstellende Künste zusammen. Mit Unterstützung der Stiftung EVZ hat die Jugendgruppe Time Busters ein Theaterstück geschrieben, das auf Geschichten aus der Vergangenheit basiert, in denen es Kriege gab und Familien fliehen mussten, um zu überleben und in einem anderen Land neu anzufangen. Alle Teilnehmenden kannten Familiengeschichten aus verschiedenen Ländern, die verschiedene Generationen aus unterschiedlichen Gründen verlassen mussten. Das Stück wurde von persönlichen Geschichten inspiriert, die von Familienmitgliedern erzählt wurden.

Die Idee war, die jungen Autor:innen des Stücks und die beiden Personen, die sie unterstützt haben, zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Außerdem wollten wir mit ihnen in die Geschichte eintauchen, uns einander annähern, verstehen, wie wichtig es für sie ist, über die Erfahrungen ihrer Eltern oder Großeltern zu sprechen. Wir wollten erfahren, wie der Krieg sie geprägt – eine Generation in einem Land, das seit fast 80 Jahren in Frieden lebt.

Den Abschluss des Tagesprogramms bildete der Besuch des Stücks “Ха́та” von Kamilė Gudmonaitė, „eine musikalisch-tänzerische Gratwanderung mit Ukrainer:innen (Teil I) und Russ:innen (Teil II) aus München“. Das Stück bringt Menschen aus der Ukraine und aus Russland zu unterschiedlichen Zeiten auf die Bühne und auf die Leinwand. Es mischt Augenzeug:innenberichte von Menschen, die den aktuellen Krieg erlebt haben, mit Tanz, Choreografie und Liedern. Es war ein eindringlicher Moment, der einen Einblick in das Leben und die Sorgen von Menschen gab, die den Krieg hautnah miterlebt haben. Am Ende des Stücks waren die Teilnehmenden tief bewegt und hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, die vielen Informationen und Eindrücke des Tages still zu verarbeiten, und dem Wunsch, ihre Gefühle zu analysieren und auszudrücken.

Kulturelle Erkundungen auf eigene Faust

Nicht zuletzt war München auch eine Gelegenheit, die Teilnehmenden unserer Gruppe einander näher zu bringen. Es gab die Möglichkeit, gemeinsam auf Erkundungstour zu gehen, die Straßen der Stadt zu erkunden und sich gegenseitig zu helfen. Das war vor allem für diejenigen wichtig, die der Sprache nicht mächtig waren. Und es war eine herausragende Gelegenheit, Anekdoten über die deutsche Kultur zu erzählen, Kaffee zu trinken und Fragen zu stellen, um sich gegenseitig und die anderen Perspektiven besser zu verstehen. Auch die Tatsache, dass die Teilnehmenden sich selbst organisieren mussten, um etwas zu essen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und pünktlich zum Treffen mit dem Team zu erscheinen, bot viele Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen und miteinander zu interagieren.

Sogenannte „informelle Zeiten”, in denen nichts auf dem Programm steht, sind für eine Jugendbegegnung von grundlegender Bedeutung. Sie bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich auf einer anderen Ebene zu begegnen, anhand von Gemeinsamkeiten, gemeinsamen Interessen und/oder ähnlichen Bedürfnissen. Sie können frei entscheiden, was sie tun möchten, sie können anbieten, was für andere interessant sein könnte, und sie können die Initiative ergreifen. Sie sind nicht verpflichtet, zusammenzubleiben, sondern können sich Zeit für sich selbst nehmen oder gemeinsam etwas unternehmen, wobei die Sprachgruppen idealerweise gemischt sein sollten.

Nach zwei sehr interessanten Tagen in München machten wir uns auf den Weg nach Österreich – ein Land, das ebenfalls am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatte. Wir wollten mehr über seine historische Bedeutung erfahren und seine Erinnerungsorte kennenlernen. Dann ging es weiter in Richtung Osten zu unserem Zielort: Sarajevo.

Autorin: Morgane Quatremarre Bonnel