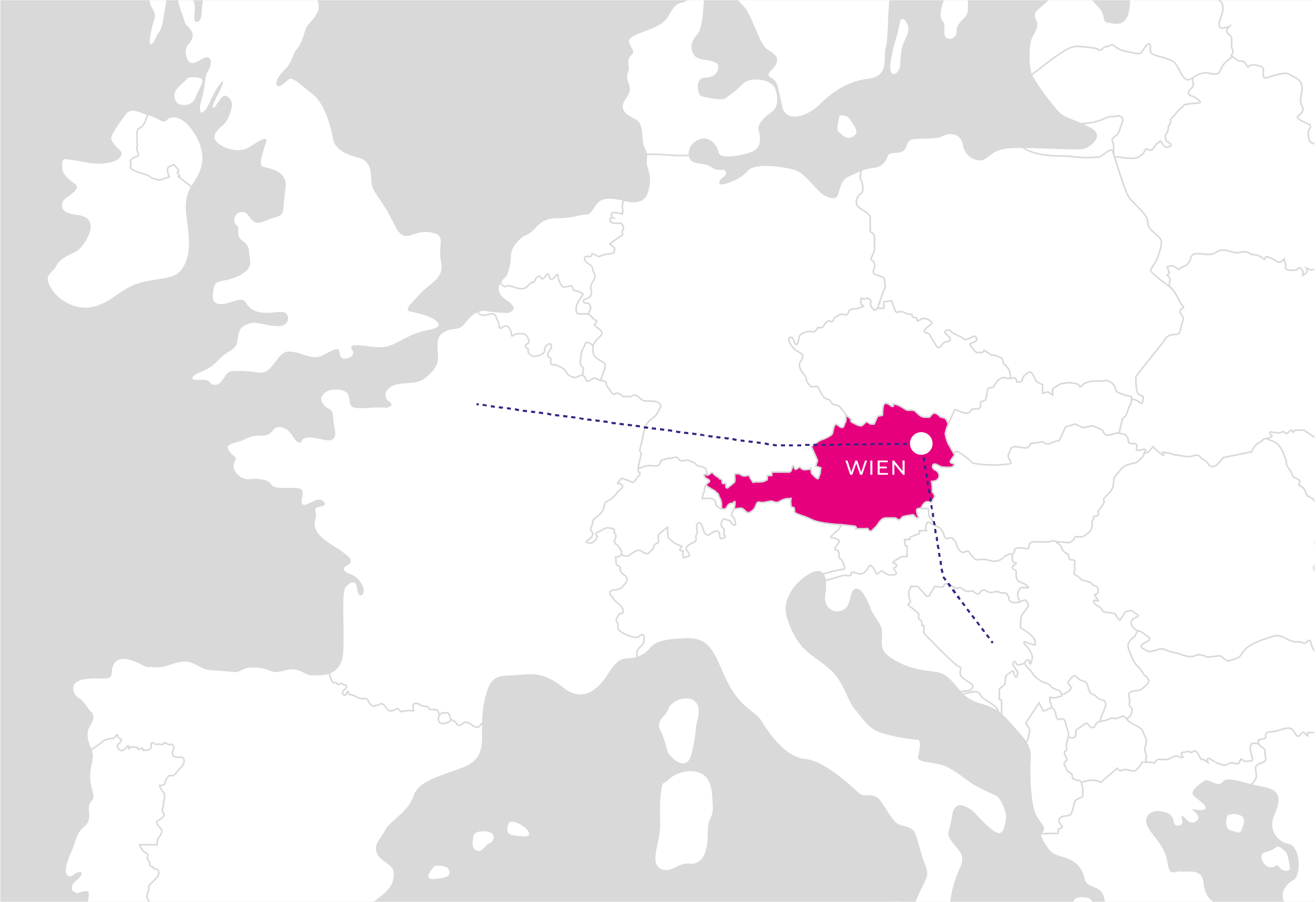

Wien – 15. Oktober 2023

PARIS

MÜNCHEN

JASENOVAC

SARAJEVO

BERLIN

Wien entdecken: Where East meets West

Laut einem berühmten Zitat, das dem österreichischen Staatskanzler Klemens von Metternich im 19. Jahrhundert zugeschrieben wird, gilt Wien als „Tor zum Balkan”.

Im Kalten Krieg war Wien ein wichtiger internationaler Schauplatz, da die Neutralität Österreichs – laut Verfassung von 1955 – und ihre geografische Lage die Stadt zum Treffpunkt diverser Vertretungen „des Ostens“ und „des Westens“ machten.

Weit weniger bekannt sind die Ereignisse, die sich in Wien in den 1930er Jahren kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zutrugen. Sie formen die Erinnerungskultur der österreichischen Gesellschaft bis heute und beeinflussen damit auch die Rolle und die Beziehungen des Landes zu seinen Nachbarn und zu ganz „Mitteleuropa“.

Die Teilnehmenden erkundeten die Spuren des Krieges in Wien mit dem Ziel, diese unbekannten Aspekte im Projektkontext offenzulegen und sich die Verstrickung der verschiedenen Konflikte der Vergangenheit in Europa bewusst zu machen.

Die Geschichte Österreichs und seine Beziehungen zum Balkan

Um die Hintergründe für einen Aufenthalt in Wien im Rahmen des Projektes zu begreifen, erhielten die Teilnehmenden zunächst Informationen in Form einer Kurzchronik über österreichische Geschichte mit Erläuterungen zur Bedeutung der jahrhundertelangen Habsburgermonarchie für die Entwicklung des Landes, für seine heutige Eigenwahrnehmung und für seine Beziehung zum Balkan.

Im Hinblick auf historische Narrative und Erinnerungskultur ist es wichtig, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg in den historischen Kontext zu setzen und die entscheidende Rolle des „Austrofaschismus“ (von 1933/1934 bis 1938, heute auch als „Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur“ bekannt) zu verstehen.

So konnten wir Österreich als „junge“ Republik (von 1918 bis 1934 und erneut ab 1955) einordnen und uns einen Überblick über die Entwicklung seiner Beziehungen zum Balkan ausgehend von drei wichtigen Ereignissen im 20. Jahrhundert verschaffen: die Ermordung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand 1914 in Sarajevo (damals Teil des Habsburgerreiches), die als einer der Auslöser für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gilt; die Einwanderung von Gastarbeiter:innen aus Jugoslawien in den 1960er und 1970er Jahren; und die Ankunft von Geflüchteten während der Kriege von 1992 bis 1995.

Auf den Spuren des Krieges in der Stadt

Die Teilnehmenden wurden in 4 Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wurde ein bestimmtes Monument, Denkmal oder Ort mit Bezug zum Krieg oder zur Vorkriegszeit zugeteilt:

- Flaktürme im Augarten: Sie wurden 1944 bis 1945 als Luftschutzanlagen mit aufmontierten Flugabwehrgeschützen errichtet. In den letzten Jahren war ihre Präsenz im öffentlichen Raum zunehmend umstritten: Die einen machten sich für ihren Abriss stark, während andere sie als Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten wollten.

- Holocaust-Mahnmal: Es wurde im Jahr 2000 auf dem Judenplatz errichtet, dem Zentrum jüdischen Lebens im Mittelalter in Wien, wo sich auch die im 15. Jahrhundert zerstörte Synagoge befand. Das Mahnmal ist den 65.000 österreichischen jüdischen Opfern der Schoah gewidmet.

- Heldenplatz: Der „Anschluss“ wurde im März 1938 vom Balkon des heutigen Hauses der österreichischen Geschichte (eröffnet 2008) von Adolf Hitler offiziell verkündet. Immer wieder gab es Debatten darüber, ob die kollektive Erinnerung des Landes an die Vergangenheit gestärkt oder ein neuer Pilgerort für Neonazis entstehen würde, wenn der „Hitler-Balkon“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

- Lueger-Denkmal: Für Karl Lueger, Wiener Bürgermeister von 1897 bis 1910, wurde von seiner christlich-sozialen Partei eine Statue errichtet, um seinen Beitrag zur Modernisierung der Stadt und zu ihrem Aufstieg zur Weltstadt zu würdigen. Allerdings kam in den letzten Jahren zunehmend auch seine populistische und antisemitische Politik ans Licht und seine Statue war zunehmend umstritten. Sie gilt inzwischen als Schandmal für die österreichische Erinnerungskultur.

Vor Ort ging es zum einen darum, Informationen über die Person oder das Ereignis zu beschaffen, an die bzw. das erinnert wird. Zum anderen sollten die Teilnehmenden mit Passant:innen ins Gespräch über ihre eigenen Eindrücke und Meinungen zu dem Denkmal oder dem Ort zu kommen. Dabei wurden auch Kurzvideos gedreht, um die Erkundungstouren für den Rest der Gruppe zusammenzufassen.

Durch Interaktionen mit der örtlichen Bevölkerung erhielten die Teilnehmenden ein Gefühl für die aktuellen Debatten, die derzeit in der österreichischen Gesellschaft geführt werden. Dabei ging es um Themen wie Cancel-Kultur, Aufstieg des Populismus (die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs oder FPÖ führt in Umfragen und in der Wählergunst) sowie die anstehenden Parlamentswahlen 2024. Die Teilnehmenden erfuhren auch, wie Geschichte zu politischen und gesellschaftlichen Zwecken genutzt wird. Sie konnten das Wissen nutzen, das sie sich davor in verschiedenen Workshops angeeignet hatten.

Die Frage, ob der Balkan in Wien beginnt oder ob Wien auf dem Balkan anfängt, wird sich nie ganz beantworten lassen. Unsere Gruppe verließ Wien in Richtung Kroatien, wo sie mit dem Besuch der Gedenkstätte in Jasenovac an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina ihr Wissen über die Multiperspektivität der Geschichte vertiefen konnte.

Autorin: Anne Favre