Sarajevo – du 17 au 18 octobre 2023

PARIS

MUNICH

VIENNE

JASENOVAC

BERLIN

Sarajevo, un carrefour culturel

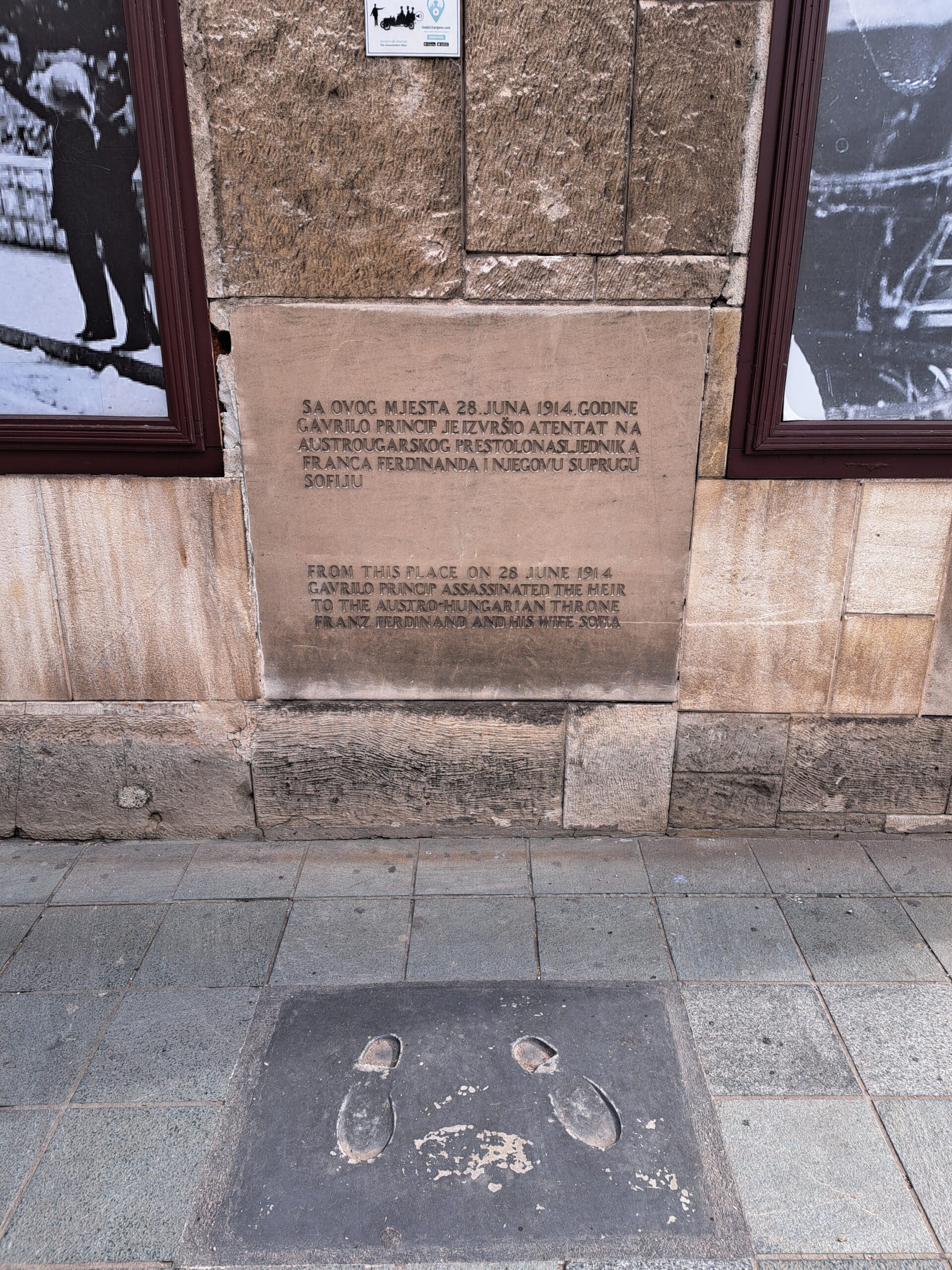

La ville de Sarajevo a également été marquée par l’histoire dramatique du XXe siècle. En juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand est assassiné lors d’une visite officielle, ce qui provoque la « crise de juillet » entre les puissances européennes regroupées en coalitions antagonistes, puis le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Sarajevo est occupée par l’Allemagne nazie entre 1941 et 1945, avant sa libération par les partisans yougoslaves en avril 1945. Et, durant la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995), Sarajevo subit un siège pendant trois ans et demi, le plus long d’une capitale à l’époque contemporaine, ce qui a laissé une trace indélébile sur la ville et sa population.

La découverte de Sarajevo, lieu où se mêlent les héritages de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de l’éclatement violent de la Yougoslavie dans les années 1990, est donc étroitement liée à notre thématique, « Guerre(s) en Europe. Expérience partagée, mémoire collective ? Allemagne, France, Bosnie-Herzégovine ».

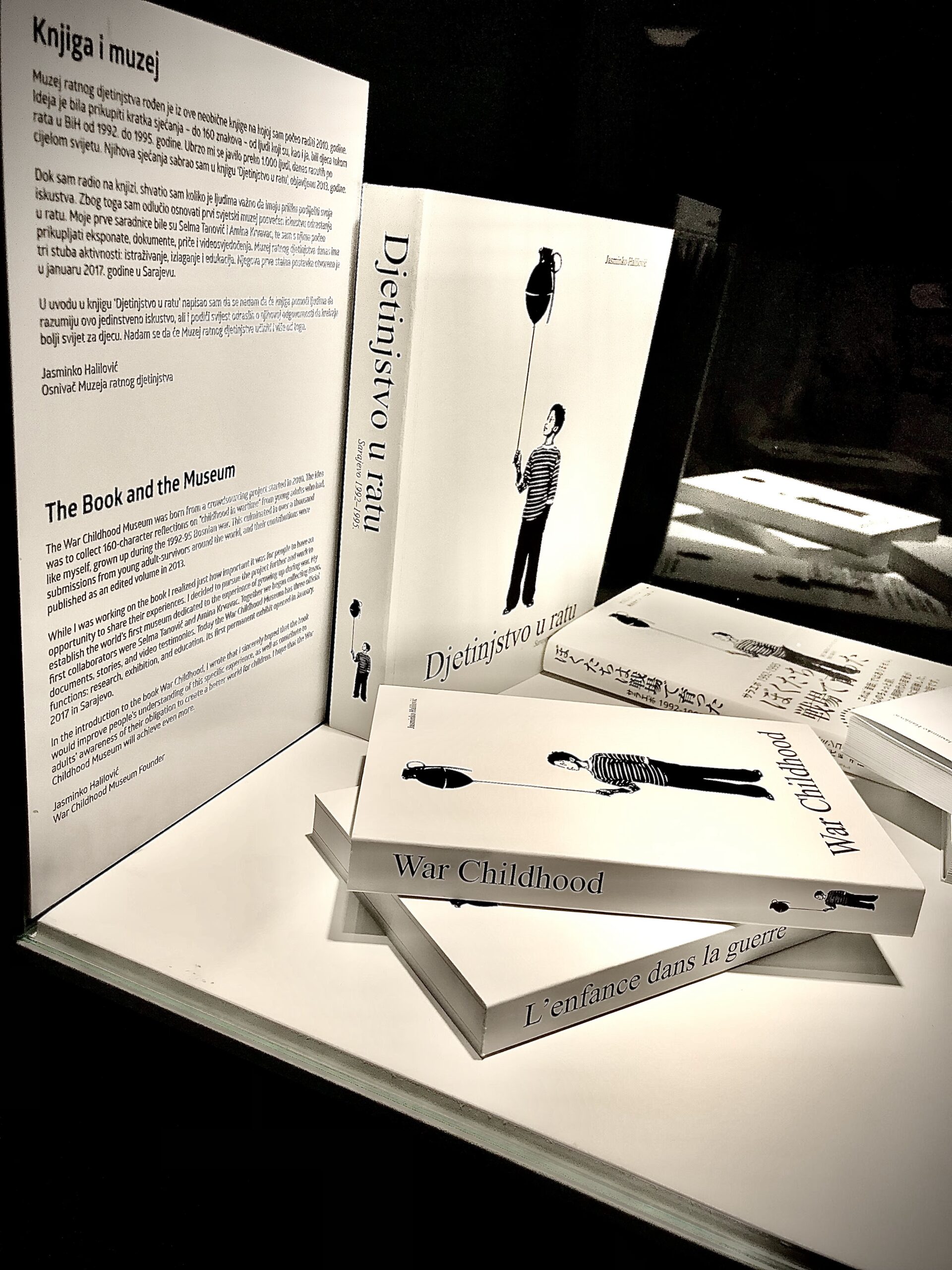

War Childhood Museum, Sarajevo

Découverte urbaine de monuments historiques

- L’hôtel de ville de Sarajevo (Vijećnica) : une magnifique construction austro-hongroise bâtie dans le style dit « néo-mauresque ». Elle a d’abord servi d’hôtel de ville et, pendant la Yougoslavie socialiste, de bibliothèque nationale, et est devenue un symbole du riche patrimoine culturel et historique de la ville. C’est également pour cette raison qu’elle a été délibérément détruite par les forces nationalistes assaillantes en 1992, avant d’être reconstruite dans son style d’origine en 2014.

- Baščaršija : le vieux bazar et le centre historique de Sarajevo, qui reflète l’héritage ottoman de la ville avec ses rues pavées, son artisanat traditionnel et ses bâtiments historiques.

- Pont latin (Latinska Ćuprija) : l’endroit où l’archiduc François-Ferdinand a été assassiné en 1914 lors de sa visite officielle.

- Eternal flame (Vječna vatra) : ration de la ville le 6 avril 1945 par les partisans yougoslaves de l’occupation de l’Allemagne nazie ; il est dédié aux Musulmans, aux Serbes et aux Croates qui ont combattu ensemble dans l’armée des Partisans.

- Une plaque commémorative près de l’Église orthodoxe, sur laquelle la ville de Sarajevo remercie les citoyennes et citoyens de Barcelone pour leur aide pendant le siège de 1992-1995. La solidarité de Barcelone avec Sarajevo à l’époque était inspirée par le fait que les deux villes avaient accueilli les Jeux olympiques (la première en 1984, la seconde en 1992).

- « Place Susan Sontag » devant le Théâtre national: la place du théâtre a été rebaptisée « Place du théâtre Susan Sontag », en référence à la célèbre philosophe américaine, venue plusieurs fois à Sarajevo pendant le siège. Lors de l’une de ses visites, elle a mis en scène la pièce de théâtre « En attendant Godot » avec des actrices et acteurs locaux, symbolisant l’attente de Sarajevo d’une intervention de la communauté internationale pour mettre fin au siège.

- Pont Olga et Suada : le 5 avril 1992, d’immenses manifestations ont eu lieu à Sarajevo pour protester contre le nationalisme et l’éventualité d’une guerre. Mais des tireurs embusqués ont ouvert le feu, tuant deux femmes sur ce pont. Elles sont considérées comme les premières victimes du siège de la ville, qui a commencé de facto ce jour-là et duré trois ans et demi.

- Le monument ICAR Canned Beef à Marijin Dvor, imposante reproduction d’une boîte de conserve de bœuf, qui faisait partie des produits distribués à la population par les organisations internationales pendant le siège. L’inscription se lit comme suit : « Monument à la communauté internationale – les citoyens reconnaissants de Sarajevo ». Érigée dans le cadre d’un projet de « contre-monuments », cette construction ironique fait référence au fait que l’ONU a fourni une aide humanitaire à Sarajevo assiégée (y compris de la nourriture de qualité souvent douteuse…). Mais, en même temps, l’ONU a refusé d’intervenir militairement et ainsi, de mettre fin au siège de la ville.

Le groupe de de la rencontre devant l’hôtel de ville de Sarajevo.

Résilience de la population de Sarajevo durant le siège

La promenade s’est terminée au Musée historique de Bosnie-Herzégovine, où nous avons d’abord regardé des photographies montrant la vie quotidienne pendant le siège. Non seulement la ville et sa population étaient régulièrement la cible de grenades et de tireurs embusqués, mais la plupart du temps, Sarajevo était également privée d’électricité, de gaz et d’eau courante, créant des conditions de vie extrêmement difficiles. Dans le musée, nous avons ensuite examiné plusieurs objets que les habitantes et habitants ont fabriqués eux-mêmes afin de faire face à la situation catastrophique, par exemple de petits fours faits à partir de marmites pour chauffer une pièce en hiver. Au cours de l’atelier, nous avons surtout parlé de la résilience de la population qui a refusé de céder à la violence qui lui était imposée pendant le siège. Cette résilience s’est traduite non seulement par sa capacité à inventer et à créer des moyens de survie au quotidien, mais aussi par ce que l’on appelle la « résistance culturelle ». Durant le siège, de nombreuses activités culturelles ont été organisées par et pour les habitantes et habitants de Sarajevo, notamment des concerts, des pièces de théâtre, des expositions, des événements littéraires, etc. Il s’agissait d’un moyen essentiel pour vivre normalement dans une période anormale et utiliser la culture comme arme contre la violence. Cette résistance culturelle a impliqué des personnes de toutes origines religieuses et nationales – dont beaucoup se considéraient avant tout comme des citoyennes de Sarajevo, et non comme des membres de communautés ethniques – et elle a également été en partie soutenue de l’extérieur, comme le montre l’exemple de Susan Sontag. Nous avons aussi évoqué d’autres exemples de solidarité internationale de la part de citoyennes et citoyens ordinaires et d’acteurs culturels d’autres pays européens pendant la guerre de Bosnie. En effet, alors que les gouvernements européens restaient passifs, refusant d’intervenir afin de mettre un terme au siège et au conflit armé, et que la plupart des citoyennes et citoyens des autres pays européens demeuraient également indifférents, de nombreux individus et groupes ont refusé cette inertie, en critiquant leurs propres gouvernements et en tentant d’agir de multiples façons.

Aujourd’hui, près de 30 ans après le conflit, la Bosnie-Herzégovine est un pays très fragmenté, dominé politiquement par des nationalismes différents et concurrents. Ces nationalismes ont également marqué Sarajevo, mais un certain esprit continue d’exister, défendant l’identité multiethnique et antinationale de la ville et insistant sur l’importance du vivre ensemble. Pendant le siège, malgré la violence et en contraste avec elle, la résilience au quotidien, la résistance culturelle ainsi que la solidarité au sein de la population comme celle venant de l’extérieur ont été cruciales pour la survie, non seulement physique, mais aussi spirituelle et mentale. L’exemple de Sarajevo nous invite à nous pencher sur des thèmes et des questions qui sont aussi essentielles pour d’autres conflits dans le monde contemporain : comment survivre physiquement et mentalement en temps de guerre ? Comment préserver l’humanité et la vie en société en temps de guerre, malgré et contre le nationalisme et la violence ? Quel rôle la culture peut-elle jouer dans ce combat ? Comment faire preuve de solidarité en période de conflit armé ? Que puis-je faire, en tant que citoyenne ou citoyen ordinaire, pour soutenir d’autres personnes en prise avec la guerre et menacées par la violence quotidienne ?

Auteur : Dr. Nicolas Moll